日記

チルチン工務店研修 at 東広島

2011年12月5日

あこがれの松本直子先生の研修会も岡山・高松に引き続き、3回目となりました。

お客さまの要望を、妥協なく、想像力をもってして、とことんまで考え抜く。

松本先生のデザインセンスはもちろんですが、その妥協ない姿勢に本当に本当に勉強になります。

次回が最終回。このような機会をいただいたこと、皆さまに感謝しております。ありがとうございます。

さて、東広島滞在の短い合間を利用して、西条の町を散策してみました。

前回の高松に引き続き、西日本にはあまりいったことがなかったのですが、

いたるところに美しい街並みや、民家があって、うれしくなってしまいます。

そして、東広島西条は、「酒都西条」といわれる、酒蔵の街でした。

街には、井戸水の水汲み場があり、地元の人が水を汲んでいます。

美味しい水があるということは、水源の森があるということです。

酒蔵はこの大切な水源を守るために、一升瓶一本あたり一円を森の保全に寄付しているそうです。

ステキ!

そして、チルチン工務店の木ごころ、坂田工務店さんのモデルハウスにもお邪魔させていただきました。

坂田工務店さんのモデルハウスは、連合設計さんのシャープで洗練されたデザインと、

さまざまな職人さんの丁寧な仕事、工芸の技術が光る、ため息が出るほど素敵なモデルハウスでした。

坂田工務店の、高原さん、本当にありがとうございました。

長老を囲む会 一周年 ありがとうございました

2011年11月23日

ちょうどひと月前になりますが、長老を囲む会の一周年をおこないました。 ゆるゆるとでも一年続けられたことは、みなさまに支えられたおかげです。 長いあいだお待たせしてしまった皆さまごめんなさい。 なんだかあわててしまって、ちゃんと写真を撮ることもできず・・・ 段取りの悪さを反省です。 当日は、 小川町の有機野菜。 などなど沢山の手作りグッズも紹介させていただきました。 当日のメニュと、これまでに活動ないようはこちらからどうぞ>表示 ノリちゃん、りょうちゃんありがとう。そしてこれからもよろしくお願いいたします。 2011年10月6日 2011.10.6 快晴 皆さま、いいお天気ですね。 空が高い! さて長老カフェのご案内をしたばかりですが、11月26日の次回の予定をご案内します。 今回は、南房総の御子神美恵子さんと地元で作っているこんにゃく芋を使い、 「こんにゃくづくり」をします。 手作りこんにゃくは、市販のものとは全く違い、歯ごたえがあり、味が染みやすいそうです。 そしてもちろん、健康食品の代表選手! ダイエット効果だけでなく、便秘解消、糖尿病、骨粗しょう症予防、ピロリ菌の除菌。 花粉症にも良いといわれるそうです。 市販されている、こんにゃくの原料のほとんどは、中国産のようですので、 国産のこんにゃく芋から手作りでこんにゃくを作れる貴重な機会です。 そして! 御子神さんの家のゆずの実で「ゆず味噌」作っちゃいます。「ゆずみそ田楽」美味しそう! お持ち帰りできる、こんにゃく芋もご用意しますので、是非ご家庭でも作ってみましょう。 <募集要項> 定員: 18組 準備と材料の都合から18組限定とさせていただきます。 ※定員になり次第締め切りとさせていただきます。 日時: 2011年11月26日(土曜日) 終日(予定) 場所: 南房総市石堂241-2 現地に直接お越し頂くか、以下の「房総なのはな号」をご利用ください 参加費:2,500円 (こんにゃく芋1Kg分、お昼・お茶代を含みます) ご家族で参加の方は、家族人数マイナス一人分の昼食代 @500円をご負担ください。 4人家族の場合 2,500円プラス、3人分の昼食代 1,500円 合計4,000円 交通手段:東京駅発「房総なのはな 5号」を利用してください。 8:20発 東京駅八重洲南口 9:55着 とみうら枇杷倶楽部下車 バスの詳細については以下のページをご確認くだださいませ。 http://www.jrbuskanto.co.jp/bus_route/cotimep01.cfm?pa=1&pc=j0010471&pd=0&st=1 持ち物:エプロン・作ったこんにゃくをいれる入れ物などをお持ちください。 お申し込みは以下の問い合わせフォームからお願いします。 http://www.reformlab.jp/inquiry/ それでは~。 2011年9月28日 みなさま、すっかり秋らしくなりました。 長老を囲む会は、この十月で一周年になります。ゆるゆるとでも、継続できてよかった。 そしてこの会にご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございます。 一周年を記念して、カフェそしてこれまで登場頂いた、長老にまつわるグッズ、そして私たちの繋がりのなかで、長老アイテムになるものを皆さんとシェアしたいと思います。 短い時間ですが、是非遊びにいらしてください。 2011年9月6日 今から200年ほど前,化石燃料・石油という資源の発見は、 2011年8月16日

「空がみえる、菜園を楽しむ、オーガニックエコなお住まい」 現在建築中の浅草(入谷)の完成見学会を9月10日(土)11日(日)に行います。 周辺は高い建築物に囲まれていますが南面に庭のスペースをゆったりとり、完成後は菜園を楽しまれる予定です。 お部屋からは空や庭の眺望も楽しめる、風の流れが気持ちの良いお住まいになります。 天然素材をふんだんに使いながら、ご予算はリーズナブルに。 構造材は、天竜の天然乾燥材。内装もすべて無垢材や、自然素材を使い、合板や新建材を使っていない、チルチンびと仕様のお住まいです。 完成見学会に参加ご希望の方は、現場の住所などをお知らせいたしますので、以下の問い合わせフォームよりお申込みください。 http://www.reformlab.jp/inquiry/ 見学会のご案内はこちらをクリック>表示 7月に上棟式を行った浅草のFさま邸。 2011年7月20日 久しぶりのブログ更新です。 節電の夏、皆さまはどんな風にお過ごしですか? 我が家は、生い茂った緑陰をぬける風が心地よく、珪藻土が湿度をコントロールしてくれるので、エアコンを 夜は、アイスノンを首の裏側とわきの下にいれると、扇風機もエアコン無しでも、朝まで快適に眠れます。 無理をして熱中症だけにはなりませんよう。 さて、 長老を囲む会 第三章 第一話のお知らせです。 第三章は、いま、 今回の長老はあなた自身。 自然エネルギー、省エネルギー、 NORIちゃんのお料理は、放射能で食品の選択が気になるところですが、 自由におしゃべりしてみんなで思いをシェアしませんか!? どうぞ、お気軽におこしください。 日時: 2011年8月6日(土曜日) 15:00~18:00(予定) ご参加頂ける方は、8月4日までにお申し込みをお願い致します。 2011年4月1日 2011年4月1日より”チルチンびと広場” というWEBがオープンしました. 経済主導ではなく、命を一番大切にする社会にしていきましょう。 「クスリや石油資源には、出来るだけ頼らず、健康で快適で、自分の家の畳の上で、微笑んで人生を全うできるような。そんなオーガニックエコのすまいづくりのお手伝いをしています。」 ということをお伝えしました。 これまで、便利・経済・日本の社会の為に原子力発電はたいへんな、貢献をしてくれました。 しかしながら、その代償はあまりも、大きすぎたと思います。 自分の土地で、作物を作ることが出来ない。 そんな未来を私たちは、子供たちに残してはならないと思います。 便利より・・・・不便を楽しむ”知恵の時代”にしていきたい。 2011年2月3日 昨年天竜の榊原さんを通じて、ヒットコンテンツ研究所の吉田就彦さんを、紹介頂きました。 チェッカーズやだんご3兄弟などのプロデュースにかかわった、バリバリのヒットメーカー。 折りしも今年は、国際森林年。 昨年の生物多様性年に続いて、環境が産業・ビジネスの中で中心となるご時勢。 「森や木をヒットコンテンツとして、いっちょ儲けよう。」 なのかなぁ。っと思っていましたが、 吉田さん、なかなか感性豊かで、バイタリティのある方です。 林業再生の鍵を「効率化した工業資材としての木」ではなく、昔からの「人とともに生きてきた木」としての使っていくこととし、木材の乾燥の問題や、建築文化・地域文化の再生に目を向けられています。 なかなか踏み込めない林業の問題や、建築基準法。99%のメジャーに対するマイノリティ。多くの困難もあり、これからの活動の行く末は、まだまだわかりませんが、 吉田さんのような、発信力のある方が、正しい情報を伝えるために活動されていくことは、 2月14日には、その活動の為の母体となる、木暮人倶楽部の第2回設立準備会が行われます。 日本の素晴らしい木の文化や天然志向の木の良さを世の中へ広める活動の為のイベントで、林業・建築に限らず、一般の多くの方のご参加をお待ちしております。 「木とともに暮らす協議会『木暮人倶楽部』」の設立準備会 設立準備会の後には、 木暮人倶楽部が、企画協力しているライブドリヤードというイベントがあり、林野庁長官もお出でになり小雪さんのお姉さまの弥生さんという歌手の方も、登場されるようです。 国際森林年メッセージ「木とともに暮すライフ提案」ライブ・ドリアード2011 頭も心もお腹も一杯の盛りだくさんです。 ご興味のある方は、是非ご参加ください。 私も森の食彩会では、自宅の夏みかんの木からとれた、「夏みかんピールのチョコレート版」などをお出しする予定です。 2011年1月31日

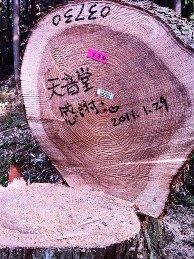

先週、天竜の新月伐採の与作ツアー に参加してきました。 ヒトの手が入った天竜の人工林は、地面まで日の光が入り、下草も青々、 赤池円さんがおっしゃっていた、「日本の人工林の美しさ。」 というのを実感することが出来ました。 そして伐採の体験は、もう涙もんです。 きこりの栗田さんが、木の倒れる方向を決め、受け口という切り口を作ります。 「慣れないこと」 命がけの仕事をする人のことばは、重いです。 よく手入れされた、とてもよく切れるチェーンソーをいれると、私のような手 最後に楔をいれハンマーでたたくと、木はゆっくりと、メリメリという音と 「木の命を絶った。」 そんな切ない感慨とともに、 そんな、気持ちが湧いてきました。 食事の始めの「頂きます」というコトバは、 この命を頂いた木が私たちを守り、育て、養ってくれる場を作ってくれるんだなぁ。 一緒に参加した、大工の伊東くんも、「仲間の大工をつれてきたい。」 「この経験をした人たちは、きっとわが家を大切にするんだなぁ。」 としみじみ思いました。 伐った後は新鮮な木の香りが森中・私たちを包んでくれて、本当に気持ちの良い森林浴の空間でした。 ちなみに、 高温・短時間で乾燥した人工乾燥の木材は、そこから老化がはじまってしまうそうですが、 天然乾燥の材木は、材木になってからも、強度を増していくそうです。 森・森の人と繋がることの大切さを実感した、とても貴重な時間でした。 天竜tsドライの榊原さん、森下さんをはじめ、スタッフの皆さま、都田建設の皆さま、そして森の恵みに 感謝!

当日は遠方からも沢山の方にお越しいただき本当にありがとうございました。

ノリちゃんの手作り石鹸や、お味噌。

大工さんが作ってくれた、杉で作った野菜箱やお皿。

適材適所の小川さんからは、杉のお箸や、コースター。そして今や東急ハンズにもならぶ、ぴーろー。

手作りコンポストの堆肥や苗。

長老を囲む会 第三章第三話 南房総、美恵子おばばと手作りこんにゃくをつくろう

その場合は、「とみうら枇杷倶楽部」まで迎えに参ります。長老を囲む会 一周年記念の一日カフェのお知らせ

オーガニックな生活、リサイクル・リユース等をテーマにした雑貨類。

ご家庭で使い終わった使用済みの油や、賞味期限切れの食用油などのリサイクルを行います。

ペットボトルなどにいれてお持ちください。これからのすまいづくりの為「便利に頼る無能の時代から、不便を楽しむ知恵の時代に。」

それまでの貧しく過酷で不平等の社会から、平等で、便利で豊かな暮らしをもたらしました。浅草(入谷)の現場 完成見学会のお知らせ 9月10・11日

90を超えられるご両親と、定年後はゆっくり菜園を楽しみたいという息子さんのお住まい。

周辺は高いビルばかりですが、約40坪の敷地の南半分を庭・菜園にするので、日当たり

風通しも抜群です。

空を眺めたいというお母さんの希望もかないます。

都会にいながら自然に囲まれた家。9月の竣工を目指して、着々と工事が進行しています。 上棟式で木遣唄を唄うとびの門前さん。

上棟式で木遣唄を唄うとびの門前さん。長老を囲む会 第三章 第一話

あまり使わずに、過ごしています。

寝冷えもしないので、おススメです!

時間にしたいと思います。

シンプルで、身体に優しくおいしい、これからの食のありかたも考えた料理を思案中です。

受付:14時半から

場所: 樹木と菜園のあるエコな家 http://www.reformlab.jp/blog/

東京都世田谷区下馬6-12-18 (庭の中を通ってお入り下さい)

参加費:2,000円 (オーガニックな野菜のお料理とお茶代を含みます)チルチンびと広場

日本の風土と文化を支えてきた、地域に根ざす生き方を選択した人の自由なコミュニティサイトです。

是非皆さま、お時間がゆるせば覗いてみてください。

これからはソーシャルメディアの力が、社会をもっと、ある意味健全にしていくのだと思います。

その一つの場として、地域を軸にしたこの価値観はとても良い場になると思います。

さてその中で、私たちの会社の紹介の一文として

魚を取ることも出来ない。

安全な水。空気さえ、手に入れることが困難になる。

「木暮人倶楽部」(こぐれびとクラブ)

そして勉強家で、真実をきちんと求められているところには、共感をもちました。

とても意義があると思いますので、私も微力ながら応援させて頂きたいと思います。木の命を頂くこと 天竜 新月の伐採 与作ツアー

足を踏み入れれば、ふかふかで。

何よりこの段取りが大切で、「経験と確かな勘」で、安全に木の倒れる方向を決

めるそうです。

最も危険は仕事の一つのであるきこりさんの仕事。

心がけていることを尋ねると、

でもスーと、刃が入ります。

ともに、ゆっくりと倒れ、最後にドーンというお腹の底にズシンと響く、大きな

音をたてて倒れます。

伐った木をキチンと生かし新たな命を繋げることが、この木の命を頂くことに、報いること。

動物や植物の命を頂き、血と肉となることに感謝のコトバと思いますが、

という気持ちが、湧いてきました。

この経験をすれば、きっと「木を大切に扱うだろう」っと。

そして生きた年数の倍の年数は、生きるそうです。