日記

「林業はこれからの花形産業」です。三重の「もりずむ」を訪ねました

2016年2月18日

写真は、もりずむの三浦さん(向かって左)と藤崎さん

写真は、もりずむの三浦さん(向かって左)と藤崎さん

「林業はこれからの花形産業」です。

美杉の三浦林商の三浦妃己郎さんは、本当に楽しそうに語ります。

天竜TSドライの故榊原さんの縁で広がった、もりずむ・三浦林商さんの森をたずねました。

今回案内して頂いた美杉は、三重の伊勢と奈良の吉野の丁度中間あたり、まさに美しい杉と鹿しかいない

ようなところ。映画「WoodJob」の舞台にもなった、別名「神去村」です。

三浦さんは三浦しをんの親戚筋。村をあげての撮影協力のなか、木こりの指導や資材の提供など、陰の主役級の役割を担われました。

美杉の山を案内していただく為車を走らせると、すぐに杉の山ばかり。そして遠目には、線香林といわれる痩せ細った杉林にも拘わらず、丁寧に間伐がされています。うちは現場が近いんです。三浦さんの周辺の山はほとんどが間伐されていて、地面にまで日が届いています。

三浦さんは、それぞれの山主さんの性格や、家族関係などをつぶさに把握され、山主さんが何を望んでいるかを、ひとりひとりと膝を詰めて向き合うそうです。

そういった地道な活動で、今では山の手入れをしてほしいという山主さんが、順番待ちの状態だそうです。

三浦さんは木を見ると、相手の顔が浮かび、その木がどんな使われ方。商品になるか、わくわくする。と楽しそうに語ってくれます。だから選木作業は今すぐに商品になるものと、将来的に価値を生み出すものを決定するため、たいへん重要な作業だそうです。

三浦林商さんは、住宅の構造材を提供する林業家ですが、木の商品化は多彩。

杉皮・パレット材。箸から木の小物・大型の家具材や道の駅にだす加工用の板材。おが粉は、近くの有機の畜産農家用に。また赤身の小さな木片は、杉茶に化けます。

どんな端材も余すことなく、しかし、ただそのまま出すのではなく、手間を惜しまずひと手間かけ、価値あるものとして、商品にされます。

一般的な林業では、手間をかけること自体が大変なコスト増になるため、採算があわない仕事はできる限り行わない。効率を重視することが至上となるため、商品価値がない間伐材は山に切り捨てられ、端材はチップやバイオマスが、一般的です。

そんな中、なぜ三浦さんは手間をかけるのか。

丁寧に木を育て、先人が当たり前にやっていた、適正な時期に伐採し乾燥させる「月齢伐採・葉枯らし・天然乾燥」という、木の持つ多様な特性を生かした木材にしているからだと思います。

「価値ある木」とはなんでしょうか?

美しい木目・樹齢・生産地・節や傷がないもの。割れない。反らずに

真っ直ぐであること。乾燥度。

これまでの、木材の価値は、こういった基準であったかと思います。私たちは杉という木材と出会い突き詰めていくことで、木材。特に杉の真の価値を再考しました。

本来の強度とはなんだろう。

粘りや靱性とはなんだろう。

耐久性とはなんだろう。

そして精油の持つ様々な、効能とは。

こういった事は、あまり議論がされていなかったのでは無いでしょうか?

「月齢伐採・葉枯らし・天然乾燥」

この手法は、工業化・効率化の世界では、全くナンセンスの手法です。

伐採の時期を限定し、山で時間をかけて枯らし、更に時間をかけてゆっくり自然の状態で乾燥させる。

こうやって伐採された木材は樹齢70年であれば、伐採後2倍の140年持つ。といわれます。

三浦さんと一緒に活動されている、「もりずむ」の藤崎さんは、こんなことを教えてくださいました。

杉の皮は、水をはじき、湿気を逃がす、天然のゴアテックス。

あるいは、100年も生きてきた木に、虫が入っただけで、その価値をゼロにするって、どうなんだろう。

実際虫が入った部分を研究機関で検査してもらったら、木は自身の自然治癒力で補修をする為、虫食い部分はフェノール成分が増加しているとのことでした。

その成分は殺菌効果として、私たちにとっても良い存在となるはずです。

一般的には木の節は欠点とみられますが、天然乾燥の杉の節の部分は、油分が強く、甘い香りが凝縮されています。

一点の傷もない、白くキメのそろった材が良い材と言われますが、赤や黒の部分には精油成分が多く、殺菌効果やアロマの効果も高くなります。

長年生きてきて、自然の中で共生してきた虫が入ってかじった跡、あるいは節。風が吹いて枝がおれた後の傷あと。それらは、自然がつくりだす景色として愛でることができるのは、日本人の豊かな感性ではなかったでしょうか。

しかも、そこには豊かな精油の成分が凝縮されているのですから。

山を整備し丁寧に枝打ちをし一点の曇りもない木材を生産されている林業家への尊敬の念は間違いありません。

それだけではなく、木の本質的な特質を残す、すなわち生きたままの状態から、プラスもマイナスもせず、木の特質は活かしていくことは、

人の命を守ってくれる強度、あるいは豊かな精油の成分をもち、吸放湿性能は、人を心身ともに積極的に健やかにしてくれる、性能があります。

そんな林業家の材料にも、尊い価値があるのではないでしょうか。

日本の工業製品としての建材は印刷技術の進歩で、節のない美しい木目柄を生み出しています。

しかしもしかしたら、節や虫食いの傷跡までも印刷技術で再現し、本物の無垢材とたがわないものが、工業製品として世に出てくるといった時代も遠くはないのではないでしょうか。

その時になって、本物の価値が見失われないように、

本物の無垢の木の恩恵を改めて、多くの人に知っていただきたい。

と心から思うのでした。

そして、「天竜TSドライ」と「もりずむ」は、これからも連携をとって、本物の木材をつくっていきます。

微生物と環境のこと その1 パンのカビ実験結果が・・・

2016年1月31日

年が明けてあっという間に1月が終わっちゃいます。本当に月日の流れが速い!

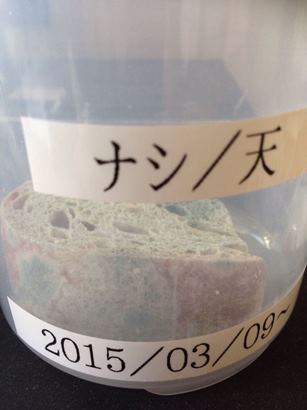

さて、昨年の3月から始めた、パンのカビ実験の結果が興味深いので共有します。

世の中には様々なカビ実験がありますが、これは天竜の天然乾燥材の仲間が始めたもので、再現率100%ということで、多くの方が実験をしています。

実験内容は、市販の密閉できるプラスティック容器に、

①天然乾燥の杉のおがくず ②人工乾燥の杉のおがくず

③人工乾燥の桧のおがくず ④何も入れない。

という4つの環境に対し、

A 天然酵母のパンと、B 市販されている食パン。計8パタンをいれて、

経過を観察したものです。

私が始めたのは昨年の3月9日。

当初は杉のおがくずをいれたパンはいずれの条件でも、カビが生えない。

ヒノキと何も入れないものは、カビが生えてきた。

そんな感じでしたが、10ケ月を超えたところで、面白い現象になっていました。

天然乾燥の杉のおがくずをいれた天然酵母のパンは、カビは生えずに、発酵しているような甘い香りに変化していました。これをみた方々は、食べられんじゃない!と・・・

この他天然杉乾燥X市販のパン

人工乾燥杉X天然酵母パンおよび市販のパンは、カビが生えません。

一方何もいれないプラスチックの環境はといえば、

下記の写真は実験開始ひと月程、2015年3月30日の時点ですが、天然酵母のパンはすぐにカビが生えていました。

それが、10ケ月を経過すると、おそらく天然酵母パンの持っている微生物の力で、パンは分解に進みました。(上記の写真右上)

下の写真は、何も入れない場X市販のパンの10ケ月後ですが、腐敗がすすみドロドロの状態です。

一方、「天然酵母パン」 X 「天然乾燥した杉材」は、パンはかびることなく、発酵に進みました。

「発酵」と「腐敗」が、環境によってつくられることを、この実験はわかりやすく示してくれました。

腐敗してしまっては、元も子もありませんが、発酵すれば、私たちにはありがたいことがたくさんあります。

私たちにとって、微生物が大切である。という事はとても高い関心となっています。

腸内細菌・腸内フローラ・プロバイオティクス・腸美人。発酵食品の大切さ・・・

微生物との良い関係を築くことが、今はブームと言えるほどになっています。

良い「場」があれば、「発酵」にすすみ、そして最後は分解され、いずれは土になり、次の命のゆりかごになります。

しかしその「場」があまり都合の良い環境でなければ、「腐敗」の道に進んでしまう。もちろん土にはなるでしょうか、次の命にとってはあまり好ましくない土かもしれません。

この小さな容器を、住環境に例えてみることはどうでしょう。

木材に人工的な手を加えない、天然乾燥の杉の空間

木材の成分に影響する人工的に手を加えた、人工乾燥の杉やヒノキの空間

ビニルクロスやウレタン塗装など、石油由来の新建材の空間

現代人を悩ませるアレルギー等の原因は主には食べ物かもしれませんが、空気を含めた、住環境の重要さということも、改めて微生物との関係から考えることも興味深いことです。

食べるものの大切さはわかりやすい。でも、それを取り巻く環境も大切だなぁ。っと

米国オレゴン大学 生物学建築環境センターディレクターのジェシカ グリーンは、人工的にコントロールした病院などでおこる院内感染の問題解決の研究として、自然の森の環境を取り込むこと。

すなわち 「微生物によって建築のプロセスを変える」という研究をされています。

微生物と住環境。はこれからますます興味深いです。

ちなみに私の今年のテーマは

「金持ち」より「菌もち」

良い菌と仲良くくなって、健康で美しくです!

※なお木材の人工乾燥には様々なケースがありますので、全ての人工乾燥が問題になるわけではありません。天然乾燥に近い低温乾燥など、木材の成分を温存する乾燥方法も、様々あります。

デッキの素材選びは悩ましい

2015年6月1日

デッキの素材選びはとても悩ましい。我が家の日曜大工で作って10年経たセランガンバツのデッキは、一部が腐食し穴があくほどになり、交換することにしました。

デッキの素材選びはとても悩ましい。我が家の日曜大工で作って10年経たセランガンバツのデッキは、一部が腐食し穴があくほどになり、交換することにしました。

今回は天竜の月齢伐採・天然乾燥の杉の角材をプロにお願いして、きちんとした施工で作ってみることにしました。油分が豊富な角材がどんなことになるかは、これから見守ることになりますが、今まではささくれ立って、素足で歩くことはできなかったセランガンバツのデッキでしたが、しなやかでツヤツヤの杉は裸足でもとっても気持ち良いことにびっくりです。

「くさりにくい。あるいはくさらない」それは確かに大切な条件ではありますが、

根絶やしになる程切りつくしてしまっている南洋材や、最終的には土に還らない、プラスチックの新建材のデッキ風という選択肢の他にも、

日々の暮らしを気持ち良く過ごし、最後は土に還るという素材の選択もありかな。っと

おそらく10年位もってくれるような気がします。

ちなみに今回は、塗装なしという選択肢もありましたが、大工さんのすすめにより、ロハスコートを塗りました。

天竜視察

2015年5月19日

5月12日天竜 榊原商店 TSドライシステムへ視察兼見学。

未来の林業男子と共に行ってきました。 とても楽しく充実した一日になりました。

榊原さんをはじめ商店の皆様、TSドライシステムの皆様、案内してくださり有難うございました。

古くから伝わる月齢伐採、天然乾燥を行う方たちとつながっていることにあらためて実感、感謝いたしました。

榊原商店

天竜T.S.ドライシステム協同組合

一発勝負 難しいみたいです。

T.S.ドライシステムの方から説明を受ける大工さんと未来の林業男子

推定1300年の杉の木

無垢を扱うという仕事 無駄とみるか余白とみるか・・・

2015年5月12日

この写真のベンチは、無垢の杉の「端材」でつくりました。

この写真のベンチは、無垢の杉の「端材」でつくりました。

無垢材は、割れが入ったり、節があったり・・・

製材所さんも、そして大工さんも、それを見越して、余分をみます。

なので、結果的には結構な寸法の半端な材料がでます。

無駄が出ないように、きっちり。

という訳にはいかないのが、「余白」となって、こんな素敵なおまけができます。

工業系の住宅メーカーさんは、1円の無駄もださないように、きっちり、きっちり。だそうですが・・・

無垢を扱う職人の仕事だからこそ、こんな無駄を「素敵なおまけ」に変えられることも、悪くないです。

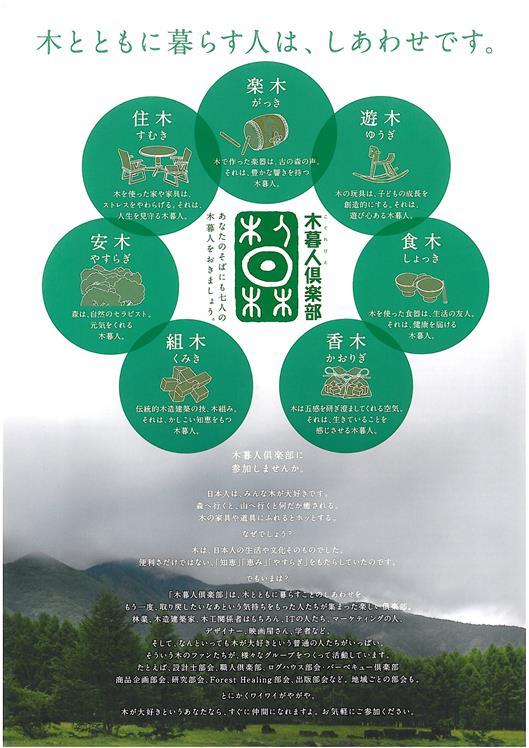

木と暮らすしあわせ 木暮人倶楽部

2013年3月15日

昨日は木暮人倶楽部のイベントがありました。

「木暮人倶楽部」とは、一言でいえば「木のファン倶楽部」

木と暮らすしあわせを感じたい人。木の素晴らしさを今一度取り戻したいと願う人。ならどんな方でも入会できる倶楽部です。

どんな木でも木はすばらしい力をもっています。

ただ、大量生産やローコストの志向に伴い、

日本の素晴らしい製材技術や木造技術、そして、

日本の天然志向の木が、凄い力をもっているにも関わらず、消えそうになっている危機感もあるので、

それらをなんとか未来に残そうと、地道な活動をしている人々も全国から集まっています。

記念講演では日本が誇る世界的建築家 伊東豊雄さんが登壇されました。

木という自然のモチーフからインスパイアされた、表参道のTOD’Sビルは表参道のけやき並木がモチーフだそうです。

東北の復興支援活動の一環のみんなの家は、何よりも自分の家に帰ったかのような、「居心地」を感じる場所として東北の方々の心をあっためています。

木のファン倶楽部に興味がある方。

本物の天然志向の木に興味がある方は、是非木暮人倶楽部の参加されませんか!

天竜 新月の木こりツアーのレポート その3

2013年2月13日

写真は、天竜・春野町 大広寺の春埜杉。推定樹齢は1300年。

バスを降りて山あいの道を歩いていくと、この杉が目に中に飛び込んできました。

自然と 「神さまだ」 そんな声が聞こえました。

縄文杉がこんなところにもあるのです。

沢山の雷にうたれた跡もあります。

皆この杉にさわったりしがみついたり。

山側と谷側では、その表情も大きく違います。いろんな種類の苔も生えています。

天竜という地は、宝の宝庫です。

ひっそりと、この杉は生きています。1300年の年月をそしてこれからも、生きてください。

そしてバスの移動中は、まだまだ足りない榊原さんの話を聴きます。

興味深かったのは、伐採の際の入札の話です

地元の業者さんの入札額と榊原さんの入札額には、3~4倍もの差があるそうです。

榊原さんは、エンドユーザーと直接繋がっているので、材木の価格から逆算して、山に返す金額をきめますが、一般の業者さんは、出来るだけ安くそして間に入る中間業者のマージンを考慮しなくてはならない為でしょうか、このような差が出るようです。

業者さんから出た材は、効率のよいサイズに一律に伐られ、そして重油を使った人工乾燥で乾燥し、いくつかの中間業者の手を経て、エンドユーザーに届きます。

同じ天竜産の材料ではありますが、

エンドユーザーに届くまでには、全く違う経過をたどり、そしてエンドの価格はほぼ同じになります。

日本の国産の材料の多くがこのようなしくみでしかユーザーに届かないことは、「どげんかせんとといかん」のではないでしょうか。

そして最後のお楽しみは、浜松のマインシュロスという地ビールレストランでのランチ。

ここでは、思わぬおみやげもゲットしました。

写真は、このレストランのショップで入手したフルーツナイフ。 一生の道具をまた手に入れることができました。 たくさんの感動と、気づき。そして繫がりが実感した1泊2日のツアーでした。 2013年2月12日 木が倒れる時のあの瞬間の感動が忘れられません。」 「「百聞は一見に如かず」ほんものを実感しました。」 「今までの不勉強を反省しました。」 「家を設計するときに、樹種を指定することはしていましたが、産地や乾燥方法を指定するということをしていませんでした。」 「出来ないとあきらめては、いけないと思いました。」 「「拘る」ということをあきらめず、大切にしていきたいと思いました。」 「伐った木の命をもらうということを実感しました。」 「榊原さんのやっていることは間違いない、100%真っ当なことをしている。」 「TSドライの森下さんの品質に対する、プロ魂に感銘を受けました。」 「人は絶対に自然には勝てない。自然の循環の中で、調和して生きていることが大事だと実感しました。」 今回の木こりツアーを体験した方々の感想です。 木の伐り旬を守り、 葉枯らし天然乾燥という方法で、木の力を活かし、 トレーサビリティという信頼関係を築き、 無駄な中間搾取を排除し 良質の木材を適正価格でユーザーに届ける。 天竜TSドライの榊原さん・森下さんたちのこれらの活動を地道に続けています。 榊原さんは、言いました。 「数年後には、山の木を伐る人がいなくなってしまう」 私たちは、山の恵みを沢山もらってこそ、豊かな生活をしています。 私たちの世代で、このつながりを断ち切ってはいけないのです。 冬は虫も下草もなく、山に入ることは苦になりません。

初めてのチェーンソー体験。 良質な材料を提供する森下さんの拘りには、聞く人みんなが関心します。 2013年2月12日 いつもお世話になっている、天然乾燥の素晴らしい木材を提供して頂いている天竜TSドライの榊原さんのご協力を頂き、今回初めての試みとして、木こりツアーを決行しました。 メンバーは、プロの建築家の方をはじめ、日頃お世話になっている大工さんや、左官屋さん、材木屋さんそして、そして杉の床材を通してご縁を頂いた一般の方なども含め15名と、さまざまな分野の人たちが1泊2日をともにしました。 お天気に恵まれた道中のバスからは、雄大な富士山を眺めながら、そして「新月の木」を取り上げている素敵な宇宙船地球号の番組DVDを見ながら、まずは秋野不矩美術館への寄り道です。 お目当ては、建築家・たんぽぽハウスの藤森照信さん設計の建築物です。 バスをおり一歩その敷地に踏み入れると、そこは別世界。 懐かしも美しい風景が目の中に飛び込んできました。 側溝のふたは木製。擁壁のコンクリートブロックも木製の板が貼られ、木製の電柱にレトロの照明器具。 手すりもすべて木が利用されています。 隣を歩いていた大工の平沢くんさんがすかさず、「うちの町もこういう木の蓋にしてほしいよなぁ~」 小山の斜面を利用して、その風景に溶け込む中で存在感のある板壁とダイナミックな模様の左官壁の美術館の建物は縄文! 靴を脱いだ床は左官・籐むしろ・そしてなめらかな大理石・無垢の板などさまざまな感触。 そしてしっくいのやわらかな壁・存在感のある大きな柱や梁組。 さまざまな天然素材が、時には力強く、ときにはやさしく。繊細にも大胆な不矩さんの作品と響きあっているような感覚を湧き上がってきました。 こんな素敵な空間を道草で楽しむことができて、なんと幸先の良いスタートでした。 2010年11月2日 1300年前の日本最古の木材を使っている奈良の元興寺の屋根裏を見学しました。 門前の小川酒店さんは、奈良の文化材に指定される、大正時代に立てられた建物。築年数を尋ねると、「まだ80年です。」とあっさり答えられた。4~50年で建て替えが必要な現代建築とは一線を画す、継続と循環の建築文化が、この地には息づいています。

何年も理想のイメージで探し求めていた、小さなナイフです。

天竜 新月の木こりツアーのレポート その2

天竜の山の木は、手入れが良く、太陽の光が地面まで届きます。

天竜の山の木は、手入れが良く、太陽の光が地面まで届きます。

しかしながら夏は、下草が生い茂り、虫やまむし、ヒルなどと戦いながら、手入れの作業をするという過酷な

仕事ですが、その人たちに十分な糧を稼ぐことはできないのが現状です。

木こりの栗田さんのチェーンソーは、ものすごく切れ味よくスッと木に刃が入るのです。

天竜 新月の木こりツアーのレポート その1

最古の木材と勧進

いまだ現役で建物を支え、また補修を重ね、不要になった古材は、「勧進」と言って、補修に協力した各地の寺に贈られ、形を変えいまだ役目を果たしているそうです。