剛と柔の話

-Cotegory

剛と柔の話

エコロジーにも、剛と柔があるようです。

太陽光や風・太陽の光や雨水・樹木などの自然やそのエネルギーを利用したり、土壁や庇・打ち水やよしずなど、古くからの伝え続けれらたヒトの知恵を利用するのが、パッシブ・柔であるのに対し、

ハイテクを駆使し動力等を使った装置を使うアクティブが剛になるように思われます。

ソーラーパネルの太陽光発電やハイブリッドカー・蓄電地・ゼロエネ・スマートハウスはその代表選手でしょう。

どれを選択するかは、経済性や価値観・目的によりますので、適正な情報から判断することが肝要と思います。

少なくともエコな太陽光発電をしているから、電気をいくらでも使っても良い。

ハイブリッドカーだから、車もどんどん乗っても良い。という考え方だけは避けたいものです。

建築の構法にも剛と柔があります。

コンクリートや、鉄骨などの頑丈な構造体には安心感があります。

木造でも、金物でがっちり固めることが、丈夫で安心であるという考え方があります。

一方、木と向き合う大工職人は、口をそろえて「木と金物の相性は悪く、時間が経過すれば、金物がゆるみ、腐ってくる」といいます。 無垢材は個体差がある為、均一的に強度を数値化することが難しい一方、工業製品である集成材は均一で数値化が容易な為、数値化が可能=「強い」という考え方があります。

剛構造・高気密・高断熱・ゼロエネルギー・・・と住宅会社は次々と性能をうたっていますが、先人の知恵に向き直ることも悪いことではありません。

高温多湿の日本では、吉田兼好もいわれた通り、「家づくりは夏を旨とせよ。」となった為か、冬が寒いという点は改善が必要ですが、多くの先人の知恵が日本の家屋には詰まっています。

何より「風通し」は人・そして住まいの健康の為にとても大切なことです。

地震から家を守る為に、頑丈といわれる素材でがっちり固め、沢山の金物を使うこと。

ハイテク技術を駆使し免振・耐震技術を取り入れ、カビや結露・シックハウス対策の為に24時間換気という動力装置を入れること。

一部の心無い建築業者を取り締まる為に、法律が厳しくなったことは、これまでの伝統技術を絶ってしまうという副産物を生み出しました。

そして安さを追求する価格至上主義は、画一的な量産・工業化となっています。

顔の見える人と人との信頼関係よりも、10年保証という保証書が安心の証明書となっていますが、保証が終わった10年後はどうなるのでしょうか?

職人は自分のつくったものには、一生の責任をもっています。

地震国日本の木造の伝統構法は本来釘や金物を使わない、柔の構造でした。

本物の大工木組みの家は、靱のようなしなやかさと強さで、地震や台風から人を守ったものです。

長い庇や土壁が夏の暑さをさえぎり、冬には断熱の役目を果たし、障子や襖が、光や温度を調節、すまいの機能を高めてくれます。

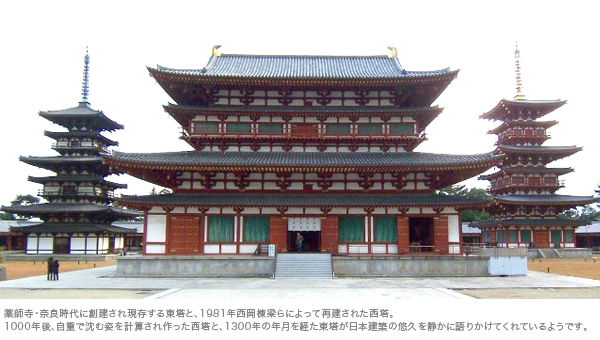

宮大工、西岡棟梁のことばの中に、

法隆寺の修復に携わり、様々な時代の工人による補修の痕跡をみると、1300年前の飛鳥の工人を超えるものは無いという事が書かれていました。

日本の建築文化が飛鳥の時代に確立していたということを、今一度よく考えてみたいものです。

先人の知恵に学び、本質をはずすことなく、新しい技術を取り入れていく。

「剛と柔」「パッシブとアクティブ」「ハイテクと伝統」それぞれの特質を理解し、バランスよく取り入れること。

それが本当の進化の形だと考えたいものです。